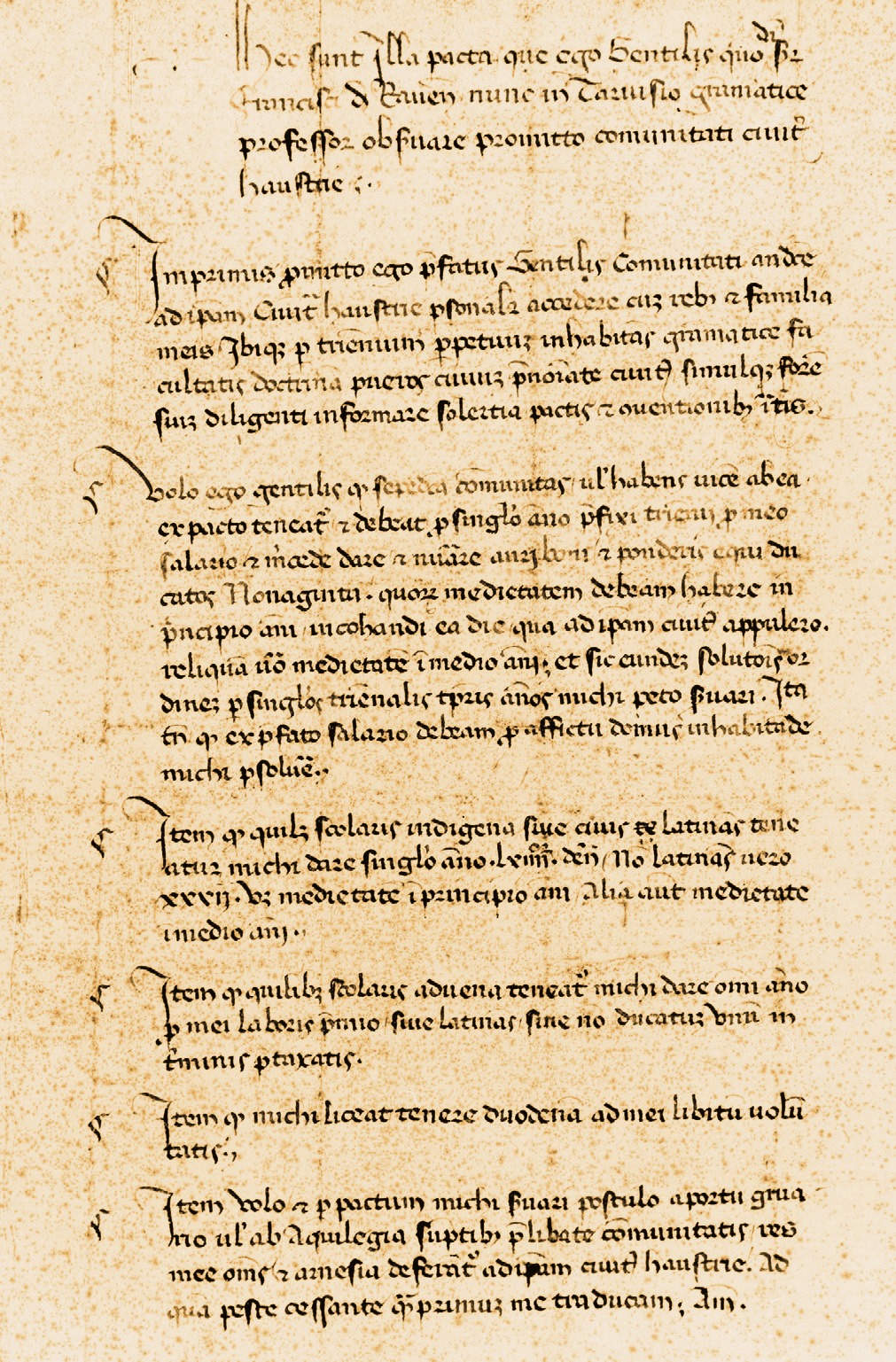

G. di Francesco Belloli da Ravenna è «artis grammatice professor» (così il Necrologium Civitatense; con più larga voluta il Necrologium s. Dominici: «grammatice et rethorice professor eximius») a Cividale del Friuli dal 1397 fino al giorno della morte (22 ottobre 1403) e a Cividale viene sepolto. A distanza di due anni (14 novembre 1406) il suo nome riaffiora in un atto cividalese, quando la moglie Caterina, passata a seconde nozze, cede una propria casa «cum curia, sitam in contrata S. Francisci, mag. Donato rectore (!) scolarum». La carriera di G., che ha il suo epilogo a Cividale, conosce altre tappe: G. insegna a Venezia dal 1387 al 1390 e poi, «forse privatamente», dal 1394 al 1397 a Treviso, dove è ricordato a vario titolo: il 18 dicembre 1395, per restituire una frangia almeno dei rapporti intrecciati, pur nel rischio di enfatizzarne il rilievo, prende in affitto una casa da Antonio da Verona, genero di Francescuolo da Brossano, a sua volta genero di Petrarca, nel rifrangersi di genealogie più o meno allentate. Il magistero cividalese si segnala per un altro dato: nell’agosto del 1399 «in scola reverendissimi artis gramatice doctoris et rhetorice eximii professoris magistri Gentilis de Ravenna» (così la sottoscrizione del codice Canoniciano lat. Class. 88 della Biblioteca Bodleiana, codice ricco di glosse marginali) si esemplano le Tragedie di Seneca, spiraglio sulla qualità della didattica di G. e sull’orizzonte dei suoi interessi, ai quali tuttavia non è estranea la cultura volgare. A riprova una Lamentatio castri Turris incensi ab hominibus de Portunaonis, una cum omni sua sobole et penitus deleti (die 12 aprilis 1402). Emissa a Gentile dudum Francisci de Ravena, penultima die aprilis 1402. Deo gratias. Il titolo latino ha il sigillo di un «Finis», a dichiarare la non conflittualità dei due codici. ... leggi La “Lamentatio” si sviluppa in ottave con movenze tipiche da cantimpanca («Hor auditi, signor, la triste mena», «Deh, bona zente, piaceve de udire») e riferisce un tragico fatto di cronaca, il drammatico esito cui giunge l’ostilità tra Giovanni di Ragogna (ma il Giovannino dei versi declina già la corda affettuosa e compromessa) e Nicolò di Mordax, capitano di Pordenone, che, con il tradimento (un fabbro, dopo avere ucciso un suo vicino, trova asilo nel castello, ma poi tradisce l’ospite), si impadronisce del castello di Torre e lo incendia: nel rogo, con Giovannino, periscono la moglie incinta e la maggior parte dei figli. L’eccidio è del 12 aprile, il racconto metrico di G. è già concluso il 29. I versi, nettamente schierati, nel segno di un contrasto privo di chiaroscuri («falso capitano» e «franco castellano», in antitesi secca, resa più forte dal legame della rima, dal parallelismo e dalla allitterazione), documentano isolatamente (non sono pervenuti testi di taglio analogo) un gusto letterario (ma non solo letterario) che doveva essere diffuso (e i guasti provano la circolazione). I versi battono su un lessico non referenziale: una insistita iterazione del vocabolario del dolore, un ossessivo ritorno di parole chiave come «tradimento» e «fiamma», a compendiare la vicenda, per risolversi in funzione conativa, in un coinvolgimento previsto e vincolante del destinatario. La strategia è subito nitida: «O padre nostro, o re celestiale / […] / adiutame chi io dica un ‘gran lamento’ / con ‘rime dolorose’ a compimento. // Adiutame chi io dica il ‘crudel atto’ / d’un ‘traditor perfido e fellone’», dove in marcata evidenza è l’aggettivo. E ancora, con incremento di artificio: «Non posso più con le continue rime / continuar el ‘doloroso pianto’». Ricco di occorrenze il ritmo binario («presto et accorto», «posto e fitto», «scapigliata e stancha», e via via), il cumulo verbale, efficace espediente retorico, ma anche sintomo di affanno prosodico, di zeppa: la metrica non è ineccepibile (e non evita le rime identiche). La lingua è nettamente compromessa con le soluzioni di koinè, dove latinismi grafici (adviene, extremo, facto, recepto, substantia, transcorea) convivono con non rari tratti settentrionali (come l’assibilazione: zigli, zirone, zorno, zovava, puziol “poggiolo”; l’articolazione palatale di ingirlanda o gioso “chioso”; la perdita del tratto occlusivo in apresiata, brusando, fortessa, vose, e, con altro grafema, caxone, raxone; e ancora la depalatalizzazione in passiuto, per tacere di fenomeni sintattici come la terza singolare per la terza plurale: «Li tuoi inimici è entrati nel castello») e oscillazioni (come «venne suso», ma «la levò soso», entrambe occorrenze in rima). Per altro verso, a bilanciare (ma su altro piano), il ricorso al mito, indizio di volontà di registro alto, sottolinea il dramma della madre, più prepotentemente carico di venature lacrimevoli: il dramma della madre nel mito (Giocasta, Ecuba, Alcmena, Niobe) e nel fatto narrato. Anche le “fonti” (etichetta forse troppo impegnativa) sono nel cerchio dell’ecclettismo e accostano segmenti scritturali («Libera noi de questa morte amara, / se far tu poy, dolce signor cortese») a una proverbialità di più basso rango (anche nella filigrana linguistica: «El se suol dir un proverbio comuno: / chi pegora se fa lupo la magna»). Si indugia ad ogni modo conclusivamente sui dantismi, a saggiare (magari con sintagmi già acclimatati, già patrimonio comune) una fortuna della Commedia che in Friuli a questa altezza cronologica non sembra ancora scontata (fantasioso Borgognoni, 240-241, nel formulare l’azzardo di un G. ragazzo allievo di Dante a Ravenna). Nelle ottave latita la memoria di Petrarca, ma anche gli scampoli danteschi non disegnano trafile stringenti: «Hor auditi, Signor, ‘la triste mena’» (in filigrana «Mi disse: va, e vedi ‘la lor mena’», Inf., 17, 39), «‘li perfidi assassin’, can, renegati» («perfido assessin», Inf., 19, 50), «in verso non fo mai posto né in canto / ch’al mondo fosse mai tal crudeltade, / et chi non piange è fuor d’ogni pietade» (che parafrasa «E se non piangi, di che pianger suoli?», Inf., 33, 42), «Scio ben che in ciel, se mia rason non erra, / beati viverete in sempiterno / fuor de le penne ‘d’esto basso inferno’» (che riprende, pur con diverso valore, il dantesco «Come tu vedi ‘in questo basso inferno’», Inf., 8, 75).

ChiudiBibliografia

SCALON, Libri, 46-47; L. GARGAN, Giovanni Conversini e la cultura letteraria a Treviso nella seconda metà del Trecento, «Italia medioevale e umanistica», 8 (1965), 85-159. Per la Lamentatio: VALENTINELLI, Diplomatarium Portusnaonense, 125-135; A. BORGOGNONI, Gentile da Ravenna, in Studi d’erudizione e d’arte, Bologna, 1878 (= Commissione per i testi di lingua, 1968), 217-288; M. GRATTONI D ’ARCANO, Cavalieri erranti, menestrelli e tradizione musicale medievale, in La vita nei castelli friulani, a cura di T. MIOTTI, Udine, Del Bianco, 1981, 285-291. Sull’antefatto e sul fatto (in termini non favorevoli per Giovanni di Ragogna e non negativi per Nicolò Mordax, capitano di Pordenone) vedi E. DEGANI, I signori di Ragogna, di Toppo e di Pinzano. Note storiche, «Pagine friulane», 7 (1894), 105-110 (la monografia esce a puntate sulla rivista e poi in volume). Notizie non di prima mano in M. SCATTON, Pinzano dalla Signoria ai Savorgnan. Storia di nobili e di popolo, Fontanafredda (Pn), edito e stampato dall’autore, 1994, 196-200; SCALON, Libri degli anniversari, 112, 132-133, 468, 711.

Nessun commento