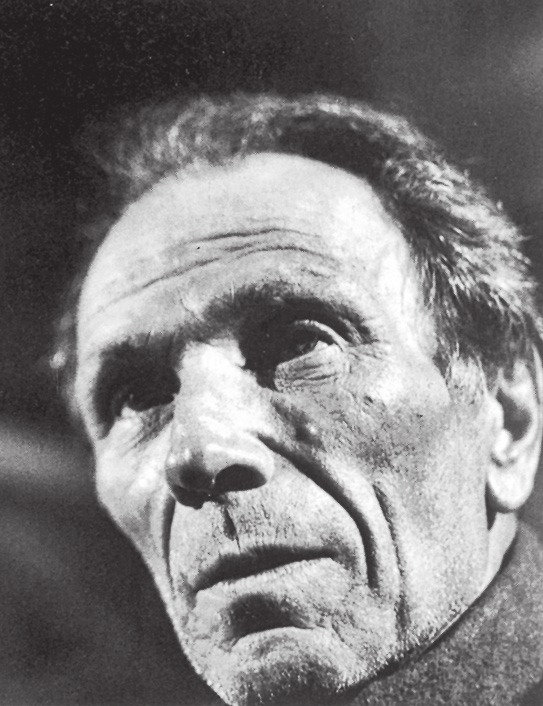

Nato a Cesclans di Cavazzo Carnico il 27 settembre 1913, morì a Tolmezzo il 22 agosto 1991: gli estremi si stringono nello spazio breve, ma la vicenda si cala in una geografia ben più distesa. Il padre era muratore, emigrante in Francia, severo, brusco, depositario di un rigido sistema di valori (ma non ostacolò gli studi del figlio, nel quale si può osservare analoga e scontrosa fermezza), con una presenza in famiglia di necessità labile. Il percorso scolastico sancì un distacco scalare (con l’inevitabile ombra del rimorso, del tradimento consumato) dal paese, dal suo orizzonte fisico, dalla maglia dei suoi affetti: le elementari a Cesclans, proseguite a Cavazzo, i gradini superiori a Tolmezzo (e qui il decisivo incontro con Elisa Davanzo), il liceo a Udine (e Udine significò il contatto, duraturo, con Chino Ermacora e «La Panarie»). Gli studi universitari, alla Normale di Pisa, condussero A. in Toscana. A. si laureò nel 1939 con Luigi Russo e i suoi interessi maturarono nel teatro, sfruttando i meccanismi e le opportunità offerte dai Littoriali, definendo una fitta mappa di conoscenze che sfioravano l’area dell’ermetismo (e all’ermetismo si potrà riferire la concezione dell’arte come luogo privilegiato di ricerca del senso della vita, il culto geloso dell’amicizia): da Ugo Betti a Silvio D’Amico, che lo includerà tra i redattori dell’Enciclopedia dello Spettacolo, a poeti come Giorgio Caproni e Alfonso Gatto. A. aderì con convinzione al fascismo (ma non alle sue forme più becere, al suo esibizionismo, alle sue parate rumorose, alla retorica gridata delle sue parole d’ordine) e partecipò alla campagna di Russia. Nel 1943 sposò Liliana Guidotti, morta nel 1953, per poi trasferirsi a Roma, occupato nell’ufficio stampa dell’Università e, dal 1953 al 1977, alla Rai, vicedirettore del Terzo programma, condirettore dei Servizi di prosa, impegnandosi parallelamente come critico teatrale e cinematografico, oltre che come sceneggiatore. ... leggi Con una svolta conclusiva negli ultimi anni: Zurigo e la felicità di una nuova famiglia. Una personalità complessa quella di A., restia all’insipienza del luogo comune: «Stando al centro di cerchi concentrici, io mi sento carnico, friulano, italiano, europeo e cittadino del mondo. Io ho preso davvero coscienza del mio essere carnico, uscendo da Cesclans e non solo fisicamente» (Conversazioni). E l’eredità è asserita e rivendicata: «Cerco di fare del mio meglio, pago di riuscire ad essere nel mio mestiere un onesto operaio come mio padre, dal quale ho imparato anche il rispetto delle parole. Forse il mio mestiere è meno duro ma più difficile, perché in esso non si impara niente, non si è sicuri di niente, bisogna sempre ricominciare da capo, ed è quasi impossibile arrivare a dire qualche cosa che resti» (Autobiografia), a fissare una poetica non evasiva, una moralità tesa, che fa perno su un artigianato scrupoloso e sempre precario. L’urgenza dello scrivere è limpida, ma con un accusato senso del limite, senza che questo comporti rinunce o paralisi: «Per chi non vuole trascurare / l’integrità dell’inventario / mio personale, va aggiunto / che in tentazioni recidive / dagli anni verdi mi spreco / irreparabilmente a scrivere, / sapendo che non è necessario. / Però se rifletto anche vivere / lo è fino ad un certo punto, / almeno nella maniera che a me / è dato di farlo, al singolare» (Da brace a cenere). Pur se A. dichiara la priorità indiscussa della vita e il rango gregario della scrittura, che della vita peraltro si fa specchio: «è sempre meglio vivere che scrivere» (Incontro), «sono sempre pronto a tradire la letteratura per la vita» (Autobiografia). I generi praticati da A. svariano a spettro largo, non senza travasi di motivi, ma in prima battuta A. si afferma come autore di teatro, per quanto l’attività di A. drammaturgo si addensi nello scorcio degli anni Trenta, per dipanarsi poi con intermittenze marcate, non convergendo più in nuclei solidali come nella trilogia dell’esordio: La casa (1937), Mio fratello il ciliegio (1937), Dentro di noi (1939). Un teatro di parola, attento alle atmosfere e alle psicologie, una Carnia aspra, con i suoi miti (la casa, che trascina con sé la legge della fatica, della parsimonia: con il fascino categorico di una vita disumana nella sua durezza) e il corollario doloroso delle partenze, tra accettazione e gesto ribelle. La casa racconta di Maddalena che, incapace di accettare la solitudine, tradisce il marito, ma si lascia morire per cancellare il disonore. Frizione tra due universi, l’intransigente norma etica di Tita, la religione del lavoro e della famiglia, il possesso della casa, e lo strappo dell’adultera, la sua rivolta inerte. L’andare prevede comunque (e si giustifica con) il ritorno: «Lo so anch’io che sarebbe meglio stare a casa. Ma con la roba che si ha non si campa. Lo stomaco non fa mica festa, per lui non c’è domenica. L’importante è che la casa vada avanti. Andare per il mondo è il nostro destino». Su altro registro fa leva Mio fratello il ciliegio, che non elude la malizia ammiccante e si dispiega nell’arco lungo. Italo, figlio tardivo di Ottone, è inghiottito dalla guerra: una guerra senza contorni, comunque estranea al perimetro contadino, ma dal grembo di Mariutte, promessa sposa del giovane, ha vita un altro Italo e, come al primo, anche a questo si affianca un ciliegio. A garanzia della continuità, nel rispetto di un ritmo ciclico che nega la logica del tempo lineare e si rapporta a una dimensione trascendente: Ottone, da sempre incredulo (e blasfemo), rinviene il crocifisso che un giorno aveva scagliato con rabbia, lo recupera e lo riappende. Il testo è attraversato, nelle sue sacche più leggere, da indizi di inquietudine, da turbamenti inespressi, ma non esorcizza il tocco realistico, quasi impietoso: «A casa mia tutti i posti a sedere li occupa la miseria. Questo [il nascituro] non ci voleva ora che siamo nel colmo dei lavori» (così Giovanna, un personaggio marginale). Dentro di noi riallaccia i fili dell’emigrazione e della ribellione. Moglie e figli sono costretti alla ruvida consegna dell’economia e del lavoro che sfianca, alle attese interminabili. Daniele rientra la sera di Santo Stefano, ma con lui non rientra il figlio maggiore, caduto da una impalcatura. I modi dell’uomo sono rudi, caparbiamente ancorati all’istanza del «Voglio morire sul mio», all’ossessione della casa, di un tetto proprio, costruito con le proprie mani: «Qui non c’era niente. Prato, sassi: niente. Adesso c’è la casa. Alta dieci metri e lunga venti. Di pietra. E durerà in saecula saeculorum». Dopo un opportuno stacco temporale parte anche il figlio minore, ma la moglie lo accompagna, sconvolgendo le vecchie regole, spezzando l’unità e la saldezza interna. In una fase successiva anche i vecchi genitori li seguiranno, pur abbracciando i muri «come fossero una creatura viva» (nella eloquenza lacerata di una didascalia che batte sui gesti che prescrive). Il mito della casa si sgretola, per riassestarsi in una nuova norma: «La casa vera non è quella di pietra. La casa è dentro di noi, la portiamo con noi dappertutto dove andiamo, magari in America. La casa siamo noi». In un festone meno coeso, non così risolto narrativamente, convergono altri titoli degli stessi anni: Assurdo (1937, a stampa nel 1941), Incontro (1938), e ancora, seppur decentrato, Battaglione Allievi (1940). Assurdo e Incontro configurano, in antitesi, trame fragilissime di sentimenti, mancate corrispondenze o risolutive assonanze, in un contesto universitario un po’ cavilloso, in un dialogo franto e veloce, tra schermaglie e disquisizioni, esito e riflesso di un tormento interiore, di uno scavo mentale: psicologie di singoli innervate di silenzi, che non si risolvono in coralità, dove ad accamparsi è comunque la personalità di un giovane scrittore. E importa l’autoritratto che si profila con il suo disarmato candore: «S i l v i a – Siete sconcertante. C a r l o – Sono sincero. S. – Sincerità è dire quello che si pensa ma non tutto quello che si pensa. C. – No, io dico tutto quello che penso. S. – Quindi, anche delle sciocchezze. C. – Anche delle sciocchezze. Dal momento che si sono pensate. Si è sciocchi perché si pensano, non perché si dicono». Come importa la dichiarazione di poetica: «Scrivo perché ho bisogno di fare qualche cosa per essere in pace con me stesso». Al mondo della caserma, aggregante e formativo a dispetto delle sue apparenti insensatezze, conduce Battaglione Allievi: «una somma di istantanee», come precisa lo stesso A., perché «manca assolutamente l’intreccio», un «tono medio, quasi dimesso», tratti che caratterizzano il teatro di A. nel suo insieme, la sua «chiarezza morale e stilistica» (A. Fiocco). Nella collettività scalcinata della caserma preme l’urgenza di «essere come gli altri: uno dei tanti», di cementarsi in «un nuovo senso della vita in comune», vige il principio che «non v’è salvezza senza gli altri», dove però la lingua spoglia vale anche come scarto dalla retorica del regime. Ed è principio che si radica inavvertito, accompagnando e accelerando, favorendo e dettando la raggiunta condizione dell’essere uomini, solo alla fine notificato nella linearità della frase a segmenti brevi, zeppa di pause: «Ora tutti ci disperdiamo, ognuno per la sua strada, ciascuno la sua vita. Il battaglione si scioglie, muore. Invece non è vero. Il battaglione resta. Resterebbe anche se noi non volessimo. Non si può cancellare, distruggere. È dentro di noi», con in punta la formula che sigilla la trilogia. Del 1938, ma edito postumo, è Il libro dei sogni: un nucleo domestico affollato anche di ospiti a pensione, un groviglio di bene e di male, di vizi occulti e di virtù schermate dalla miseria, che alla fine trova solo un riscatto parziale, senza premi e riconoscimenti. In modo forse scomposto, una prima galleria di umiliati e offesi, che, con più incisiva franchezza, dà corpo a Male di vivere del 1951. Dove ha udienza un coro di emarginati con i loro soprannomi, con i loro espedienti per campare: uno incolla manifesti, uno raccoglie cicche, uno carta straccia, uno è venditore ambulante, uno è cieco e suona la fisarmonica, mentre Pietro, il protagonista negativo, sprovvisto della marca del soprannome, ruba. Con questi emarginati azzarda un legame Andrea, invitandoli a cena. Andrea è uno studente e insieme scrittore, confinato nella solitudine. La cena si sbroglia nella scontrosità, nel grottesco di una comunicazione inceppata, e sfocia nel furto violento, pur se le banconote saranno fatte a brandelli, in un gesto di rabbia e di consapevolezza impotente (anche i ricchi sono infelici), prima di una fuga che ratifica il fallimento. Ma mette conto isolare l’interrogativo feroce sulla utilità della scrittura: «Vorrei sapere a cosa serve scrivere. Si scrive, di uno, che ha fame. E allora quello non ha più fame? Non è così?…». Così Pietro, il mascalzone, che, rovistando tra i libri, aveva scovato un Montale, per ritagliarne un incompreso «Spesso il male di vivere ho incontrato…», che procura il titolo al dramma. Ben più compromessi con la biografia di A. sono due copioni della zona centrale degli anni Cinquanta: La ghiacciaia, del 1954, ma edito postumo, e Odore di terra, del 1957, una sorta di dittico dell’amore coniugale. La ghiacciaia astrae dall’identità anagrafica (ma per esaltarla, per renderla più manifesta, per urlarla) nella indicazione dei personaggi: il marito, la moglie, la sorella, il fratello, il padre, la matrigna, una infermiera. L’analisi (e l’autoanalisi) è cruda, cruda la rassegna delle meschinità, dei rancori, degli interessi che motivano i comportamenti, nella fase terminale della malattia della moglie, nella vertigine di un dolore acre, nel suo gelo. Altre atmosfere evoca, con una tecnica più complessa e sofisticata, con estesi scampoli in versi, Odore di terra. Dove la sequenza più intima e gelosa dell’amore (dal primo incontro ai giorni incantati di Assisi, pur con indizi di inquietudine, che l’assolutezza dei sentimenti è in grado di stornare) si incrocia con la campagna di Russia, con l’angoscia del tempo lineare. Ma importa la deviazione in una sfera altra, nella quale dimorano i nascituri, promessa di una vita che non viene meno: l’«odore di terra», che sigla il testo, al nascituro annuncia l’avvio di una condizione nuova. Al teatro A. torna solo nel 1977, dopo un lungo intervallo, con Grado zero, un sintagma inquietante. Diego Fabbri, cui si deve la premessa (e il convinto consenso) alla stampa in rivista, sottolinea la cesura: «un itinerario strano, insolito, direi abnorme per un uomo come lui dalla vocazione tenace e di una durevolezza di propositi, di convinzioni e di ispirazione che è raro incontrare». E suggerisce una formula interpretativa («Vorrei dire temi dostoevskijani, se non temessi di metterci un po’ troppo del mio…»), sbilanciandosi in un giudizio perentorio («una delle cose più sofferte e alte che il nostro ultimo teatro abbia prodotto»). Protagonista è Gesù, che non ha coscienza della propria natura, che dubita della propria missione. Su traccia identica si muoverà Il figlio dell’uomo, l’unico romanzo di A., dove più intricata è la ragnatela dei pensieri, mentre il dramma rischia una meno persuasiva voluta dottrinale. Si può comunque concordare con il consuntivo che individua un denominatore nelle diverse (e forse eterogenee, centrifughe) esperienze teatrali di A.: «Una medesima concezione del vivere, il senso del dolore cioè che impronta il destino terreno dell’uomo, la ricerca sul perché di tale sofferenza, il dubbio – mai realmente sciolto – sulla vita come caso o come segreto disegno provvidenziale, costituiscono la piattaforma comune, su cui poi sono concepiti e impostati i personaggi e le loro vicende sceniche. Teatro di situazioni e di quadri più che di azione, esso si iscrive allora nell’area del simbolismo: la realtà portata in scena tende a svuotarsi di ogni oggettività autosufficiente e a rinviare, per la sua comprensione, a un piano universale, estraneo a concreti agganci di ambito storico o geografico» (A. Felice in Anthologica). Come il dramma anche Il figlio dell’uomo comprime la sua durata tra le aride montagne di Gerico, con Gesù che digiuna nel tentativo di fare chiarezza sul proprio essere, in un confronto protratto con Satana, l’Avversario, che alimenta le perplessità e insiste sulla origine del male con capziosa e sillogistica oltranza, con accuse dirette a Dio, a ribadire che «il bene non può esistere senza il male», a insinuare che «il male e la morte» sono «l’altra faccia, la seconda natura di Dio, non la conseguenza del peccato originale, come egli dà a credere». E irrisolte, nel loro fibrillare, nella dialettica trepida che li avvince, restano le domande sulla luce e sulla tenebra, sulla libertà, sul disegno divino, pur nella limpidezza attonita della scrittura, peraltro intrecciata con il filo del mistero, con i dilemmi che non trovano uscita: «Ed egli ignora quale trasalimento trasmettono al sonno buio della pietra i raggi che ne radono la mole compatta, o le sue dita che indugiano sui tratti ruvidi o levigati, sulle venature o gli spacchi. Immobile, un ramarro sembra intento a sorbire a lenti sorsi la luce, trattenendola nella gola che palpita. Dalla radura un’allodola frulla via, rigando il celeste di voli vertiginosi prima di perdersi in alto». A. dissemina nel romanzo, «ovunque, a ogni livello, i segnali del dubbio: dalle disgiuntive alle interrogative, dai condizionali alle antitesi e agli ossimori, sino ai paradossi e ai parologismi e alla argomentazione per absurdum» (Turello). Il passato riaffiora, nel sovrapporsi dei piani temporali, con avvolgente dolcezza, ma non chiarificatore: le apprensioni mai confessate di Giuseppe e Maria, le loro intese mute, e le riluttanze dello stesso Gesù, il suo esitare. Gesù coglie dolorosamente la propria alterità («Io vorrei essere come tutti. Ma non ci riesco…»), pur non trovando il modo di circostanziarla. E anzi con il timore di attingerla: «A mano a mano che egli si sente più vicino alla verità, un istintivo moto di difesa lo costringe a ritrarsene. Eppure avverte insopprimibile in sé il bisogno di cercare dei segni a riprova della sua identità e della sua vocazione», in un altalenare senza sbocchi. Nella totalità di un destino umano, scosso dalle avvisaglie di un futuro indistinto, anche il presentimento del supplizio resta ipotesi smarrita, proiezione vaga, priva di garanzie. Nella similitudine suggestiva: «il seme che il contadino getta nel solco e poi ricopre, ignora se resterà sepolto dentro la terra a marcire per sempre, o se potrà germogliare» (ma anche il ciclo della terra è fonte di inquietudine: «L’aratro che scava il solco butta il terreno sottosopra, troncando chissà quante radici e uccidendo chissà quanti vermi. E dietro ogni forma di pane che esce dal forno ci sono decine di gambi falciati, e di semi schiacciati sotto la macina per ridurli in farina», intricato viluppo di vita e di morte). L’ombra è figura chiave, sintesi e sigillo di una condizione evanescente: «Gesù abbassa gli occhi sulla propria ombra, e non vi si riconosce», «si era sorpreso a osservare l’ombra che gli camminava accanto, e cedendo all’impulso di chinarsi ad afferrarla aveva scoperto che era priva di consistenza». Pur nel rispetto (e anzi in forza) di una scelta di campo che respinge la malia indistinta: «tenersi al concreto, tenersi all’esperienza, riuscire a spremere dalle parole più semplici e comuni un umore che va al di là di esse. Io sono molto castigato e attento nell’uso degli aggettivi. Do molto più peso ai sostantivi, e mi sembra giusto che sia così. In qualche raro caso è necessario ricorrere alla sfumatura, ma generalmente preferisco i contorni precisi» (Conversazioni). Ma A. è anche poeta. Dal 2008 è accessibile Solevento, un quadernetto di versi stesi tra i quindici e i diciotto anni, solo in parte (e non senza ritocchi) travasati poi in Il fiume va (1938) e Erba tra i sassi (1941). Il titolo «echeggia quello della rivista fiorentina Solaria» (Dorigo), ma è «impressionante» (ancora Dorigo), e di necessità eclettica, la cultura che vi affluisce. Alla koinè crepuscolare rinviano «camera bianca», «il bianco tuo letto», «sole malato», «dolci mattini malati di sole», mentre rifrazione di Palazzeschi è «Canti o singhiozzi / fontana?». Più sensibile risulta il magistero di Ungaretti nella analogia diffusa: «Cielo infinito sbadiglio», «lo spasimo delle strade», «questo ciarpame / di carne». E quasi un ricalco sono: «Uno a uno / come le foglie / si staccano i giorni / del tempo» (Autunno), «Stendermi / come l’ombre de’ pioppi / in un tramonto / d’autunno» (Stanchezza). Un debito che non si estingue nelle prime raccolte a stampa. Per Il fiume va: «Mi stenderò sulla terra / come un cane randagio / che è stanco, / come una pietra usata / mi lascerò levigare…», «Il fiume va / tra il sonno dei prati / come un vecchio sonnambulo…». Dove peraltro resta vivo l’alone crepuscolare: «Dentro il lor convento / stanno le educande. / Hanno occhi sereni. // Lenti si maturano / tra le nude mura / i lor dolci seni. // Pensan le vacanze / pensano l’amore / come una domenica…». In Erba tra i sassi l’ordito si mantiene composito, non selettivo: Randagio postula ancora Ungaretti («Mi sono disteso / nell’ombra / mi sono trovato / nel sole»), Il campanile malato non rimuove i crepuscolari («Neppure / la furia del vento / gli scava un sussulto / neppure / la febbre del sole / gli cresce un virgulto…»). Ma, con le impressioni della vita militare, tra l’aggallare dei ricordi e una Sicilia d’incanto, nella rete squisita dei senari («Lievi ombre di mandorli, / ombre di carrubi / folte, sopra i prati. // Pensieri scordati, / su nell’alto nubi / vanno chi sa dove…»), importa rilevare una più decisa militanza politica: I veterani («Mussolini ha chiamato a raccolta…»), Due ottobre («Simile a mosto in fermento / il nostro giovane sangue, / lievito il cuore, al richiamo…»), Partono i coloni. Il titolo della raccolta però declina tonalità sommesse, orizzonti introversi, ed è l’ultimo testo, Congedo, a darne ragione: «Adesso tu lo sai quel che ti serba / la vita e non t’illudi: / i sogni te li chiudi / che non li sappia più nessuno, dentro. // Rinati un giorno li ritroverai / come rinasce l’erba / di tra le pietre delle strade, stenta». L’ultima libertà, il volume che segue, è del 1962, ed è altra l’urgenza che la sostiene, altra la veste che le dà forma. L’ultima libertà è un canzoniere d’amore: in vita e in morte (la tradizione, prima e dopo Petrarca, fermenta in filigrana), nella luce e nel buio. Endecasillabi e settenari, una rima quasi nascosta nel verso perfetto per misura, ma franto dalla sintassi, disegnano le coordinate del paesaggio (tra la Versilia e Assisi), in un diarismo minuto e trasceso, «una dissolvenza ininterrotta di immagini che hanno corpo quasi nel non averlo» (A. Gatto in Anthologica), a rampollare freschezza e pudore, una cascata di vibrazioni: «con invisibile filo / felicità ci portava…», «attraverso le ore / che fluivano chiare / come acqua di fonte…», «come senza confine / notte e cielo gremivano / ogni respiro del vento…». E l’orrore che si spalanca dopo («cieco brancolo // in questa sonnolenza, / nemmeno inferno, limbo / che lentamente svena / i sensi e lascia il cuore // più vivo alla cancrena / dei sogni, alla tua assenza», pur se «Anche il marmo che chiude / la parte ch’è rimasta / di te alla terra sa / con poca luce illudere / talvolta la mia pena / di un poco di pietà…»), il vuoto cupo e immedicabile della solitudine, fino a placarsi (non senza vertigini cosmiche e metafisiche, l’eterno mutarsi della cose) nella docilità della foglia che si abbandona all’«ultima volontà». E nel percorso a ritroso procede, con caparbietà nello scacco inevitabile, Màtia mou (del 1976), l’epiteto familiare con il quale veniva chiamata la moglie nei suoi anni primi: «occhi di me», un epiteto esotico (e un po’ esoterico). Un arco che si spalanca tra Corfù, «dove illuso ho cercato, / come altrove cercai, / tra rovine a me ignote / il tuo tempo di prima // separato dal mio», e un paesaggio più familiare: «coi pensieri ritorno / a intanarmi da talpa / tra rovine che troppo / già conosco in Toscana». Per approdare a Fiesole, ai giorni del distacco, al cimitero, alla tomba, dove comunque la vita non viene meno: «intorno sui muri / altra vita si ostina, / anche dall’acqua guasta…». A colloquio con l’assente è soprattutto la sezione eponima, con la solare evidenza dei ricordi indiretti, con i ricordi condivisi, nella dialettica esile, nella sutura improbabile «tra il passato che vivo / e il presente che vissi». Il settenario, raggruppato in strofe di sei unità, è qui metro narrativo, ma la sua leggerezza è in frizione con la sintassi slogata, che ne frena il canto. La rima, come altrove, non ammette griglie prestabilite ed è ampio il ricorso al dispositivo della rima ipermetra, un artificio aggiunto, che occulta ancor più i ritorni dell’identico: «brancolo» : «bianco», «bruco» : «carrucola», «sterpi» : «inerpico», «mescola» : «affresco», e via via. Il lessico è a spettro aperto: «calanchi», «catrame», «darsena», «paranco», «plancton», ma «clessidra», sintagmi come «domestico lare», «lue geroglifica», «tassì / attempato», variamente compromessi con una patina eletta, che meglio si coniuga nel gusto della analogia («con il gemito roco / che trivella le ore»). Tra L’ultima libertà e Màtia mou si incunea peraltro, non trasognato e anzi urticante, spigoloso, Il grillo della Suburra: una prima edizione in volume nel 1975, una seconda, rinnovata con puntiglio, nel 1990, ma con un anticipo in rivista (la bolognese «Segnacolo») nel 1960, a dire la complessità della elaborazione. Nel suo assetto definitivo Il grillo allinea il poemetto eponimo, in novenari, San Pietro in Vincoli e altre poesie, in endecasillabi e settenari, Approssimazioni all’arte poetica, in settenari, che si addensano nell’appunto fulmineo. Il lessico del poemetto è aguzzo e contorto, tumefatto: «ombre di lemuri», «viscida / sanie», «tabe / viaria di rumori», «carie / che logora i giorni e le notti»; per stringere in sintesi nella macabra visione: «una bava d’aria si immette / nelle cripte degli interrati / dove il sonno matura i volti / in teschi sui letti-divani». E la sintassi addiziona un flusso frastornato, corrispettivo formale della «visione inorridita» (Gatto), della deriva, pur se la strofa garantisce comunque un argine. Nella soffocante realtà metropolitana, brulicame e insieme bulicame, nello «strepito / atroce», la voce del grillo è stupefatta epifania: «testimone inorridito e inadeguato del degrado umano e ambientale cui è arrivata la metropoli odierna, coacervo di abitudini corrosive, di veleni fisici e psicologici, di aggressioni visive e uditive. Testimone di ciò, ma anche emblema di una fisicità buona, di una natura da recuperare, di una poesia non riconosciuta ma sempre presente nelle cose, il grillo è montalianamente messaggero di salvezza, cristianamente simbolo di speranza e redenzione» (A. Airaghi in Anthologica). La raccolta però documenta anche una più schiva e raziocinante pensosità, inflessioni gnomiche che minano ogni rigidezza, ogni assiomatica inclemenza: «Con protervia ventenne / a chi la sua ti porse / negasti la tua mano / avversa ai compromessi. // Fu ciò che dopo avvenne / a insegnarti che forse / il loglio aiuta il grano / più di quanto credessi», in una più remissiva (ma anche disillusa) tolleranza. Il cerchio urbano fa da sfondo anche a Da brace a cenere, del 1985. Con qualche concessione alla cronaca (alla cronaca tragica: il sarcasmo insolente dei brigatisti, la Renault amaranto con il corpo di Aldo Moro), nel filtro degli automatismi di una ferialità stordita. A colpire è ancora il lessico: «autocarro», «condominio», «nafta», «trasloco», «enzimi», «gene», «metàstasi» e «neoplasma», «muscolo striato», «placenta», «antimateria inesplosa», «buco nero», «cronòtopo», «entropia», «implosione», «quanti-luce di fotoni», tra esiti più irti («libri / biodegradabili», «tra rabidi / rantoli di motori in schegge / di clacson vieppiù infierisce») e cadenze più morbide («una donna agreste»), un registro sostenuto, a tratti impervio, e un livello più accessibile e trasparente, un disincanto lucido e impietoso, tagliente e non arreso. E particolare rilievo ha l’elegia del lutto, in conflitto con una quotidianità frustra, che pure sembra proporsi come rifugio e risorsa estrema: «Nell’assillo / di non rientrare troppo tardi / in ufficio ora un interstizio / per qualcosa chiamato dolore / dove lo trovo…» (Ufficio-officio. Per Stefano Pirandello), «Ora non m’è dato se non di lasciare che il presente / mi invischi nel suo accadere e se può mi distorni / dalle parole che non ti ho detto…» (Un espresso. Per Leone Pentich Gatto). Nel rigore ineccepibile (ma non ossificato) della metrica, Da brace a cenere non assicura se non la certezza della fine: «da brace a cenere, a niente», ma proprio in punta, a smentire la piega amara, si collocano i Versi per Daria, la figlia bambina, una apertura fresca sul futuro. Se la corona dei versi italiani è folta e ben definita la fisionomia dei singoli volumi, più contenuta è la scrittura in friulano, pur se Il gno paîs [Il mio paese] risale al 1946 (A. però aveva già raccolto testi popolari a Cavazzo per Bindo Chiurlo): dopo la guerra, la morte della madre, «il bisogno di ancorarmi alla lingua materna, che mi dava sicurezza» (Conversazioni). Ma questo «bisogno» ha emergenze saltuarie, che si addensano solo negli anni Settanta. La prima silloge, minuscola, L’âga dal Tajament [L’acqua del Tagliamento], è del 1976, posteriore al trauma del terremoto, che i versi comunque precedono, ma dal quale alla fin fine si diramano, perché solo in quel contesto assumono un senso pieno. Le prove iniziali si mantengono più aderenti ai paradigmi canonici, per poi inalvearsi nei modi inconfondibili di A.: in una frase snodata, zeppa di chiaroscuri, dove pausa metrica e pausa sintattica raramente si incontrano, la rima è sistematica, ma con ritorni non contigui, pur se a volte primo e ultimo verso si richiamano, a mimare un fantasma di circolarità. È nel segno della nostalgia la doppia distanza dello spazio e del tempo, ma le lacrime sono ingoiate, gli occhi asciutti: «’a mi torna indiment / simpri, a cirî mi ven / fin a Roma, sot sera, / e in font al cûr ’a dûl / l’âga dal Tajament / dopo che tant l’à plot / e da mont il serèn / al romp e l’aria scleta / ’a puarta odôr di fen / viers il scurî da gnot…» [mi torna in mente / sempre, a cercare mi viene / fino a Roma, sotto sera, / e in fondo al cuore mi duole / l’acqua del Tagliamento / dopo che tanto è piovuto / e dal monte il sereno / rompe e l’aria schietta / porta odore di fieno / verso lo scurire della notte…]. Dal pozzo affiorano volti e schegge di esistenza, attimi di sconcerto, ma regge il senso di un vincolo che non si è sfaldato, come esemplarmente nel taglio raziocinante di Il mistîr [Il mestiere]: «Gnò nono muradôr / al era, ancia gnò pari, / e, fòs piera o madòn, / malta a doprâ o cimènt, / ’a tiràvin su dret / il mûr como la vita. / Al sarà che da lôr / magàri tart ’i impàri, / s’al ven fûr alc di bon / quant che jù ài indimènt / lì, tal sudôr ch’i met / su la pagina scrita» [Mio nonno muratore / era, anche mio padre, / e, fosse pietra o mattone, / malta da adoperare o cemento, / tiravano su diritto / il muro come la vita. / Sarà che da loro / magari tardi io imparo, / se viene fuori qualcosa di buono / quando li ho in mente / lì, nel sudore che metto / sulla pagina scritta]. Da una diversa e particolare vicenda si propaggina Barba Zef e jo, del 1985, con due sezioni a confronto: Pinzîrs di Barba Zef [Pensieri di Barba Zef] e Jò [Io]. La prima esprime il punto di vista di Barba Zef, il suo ruminare, la sua filosofia, ma Barba Zef è antagonista e, insieme, «alter ego», e le riflessioni sul destino, sul male di vivere, la ricerca della verità, pur filtrate attraverso il personaggio, convergono in un significato unico. È del 1980 la riduzione di un romanzo di Paola Drigo, Maria Zef, per un film di Vittorio Cottafavi. Lo stupro e l’assassinio sono temi scabrosi, ma il film li affronta con sobrietà, con rigore austero. Splendida è la sceneggiatura in friulano e al personaggio difficile A. presta il suo volto legnoso, interpretandolo (e anzi vivendolo) con persuasiva efficacia. E per A.: «Nulla è più stato come prima dopo quel film» (Conversazioni). L’asse del tempo si restituisce con una forza che non dà scampo, non nella affabilità mansueta dell’elegia: «quel personaggio è lo specchio di un mondo e di un modo di vivere. Non parlo dell’incesto, della violenza sessuale: penso alla sua visione del mondo, alla sua gestualità, e ad altri tratti del suo carattere» (Conversazioni). Recuperandone i gesti (e i pensieri sottesi), A. attore ne sanziona la fine. Ma quei temi scabrosi allertano altre e più inquietanti considerazioni, accordandosi con un tormento che in A. non cessa di agire: «Se in Adamo tutti abbiamo peccato, in Cristo tutti dobbiamo essere salvati. Se Giuda si perde, però, Cristo fallisce nel suo intento» (Conversazioni). Da Grado zero a Il figlio dell’uomo, con una coerenza senza fughe: il male, la sua origine, la possibilità della salvezza, oscura e perplessa. Negli ultimi versi friulani la chiave della memoria (comunque ruvida, mai placata) evolve ulteriormente, svincolandosi dagli itinerari collaudati, esorcizzando ogni barriera, senza timori per la dimensione cosmica: «Mai fidâsci di quant / che il pinsîr al cunfin / das Galassias si spuarz / fin dulà che las Quasars / a si strenzin al cûr…» [Mai fidarsi di quando / il pensiero al confine / delle Galassie si sporge / fin dove le Quasar / si stringono al cuore…]. Il lessico si apre al tecnicismo duro, straniante, in uno schema metrico che non rinuncia alla rima (nelle due strofe lo schema si completa), ma senza farsi cantabile: «big bang», «implodi», implodere, «Quasars», in un tessuto (e in un gioco combinatorio) inedito, a far reagire il perimetro contadino con un universo senza confini.

ChiudiBibliografia

Conversazioni sull’arte della parola, Udine, AGF, 1993 (con Gianfranco Ellero); Anthologica. Il teatro la poesia la critica, a cura di E. DORIGO, Udine, Campanotto, 1997. Teatro: Gente di Carnia. La casa, Mio fratello il ciliegio, Dentro di noi, Udine, La Panarie, 1939; La casa, Dentro di noi, Male di vivere, con una Autobiografia e Prefazione di A. Fiocco, Roma, Casini, 1955; Incontro. Idillio in tre tempi, Introduzione di I. A. Chiusano, Lucca, M. Pacini Fazzi, 1993; Il teatro, Prefazione di C. Sgorlon, a cura di G. ELLERO - M. MICHELUTTI, Udine, SFF, 1997. Poesia: Solevento Poesie (1928-1931), Edizione critica e facsimile, a cura di E. DORIGO, Cavazzo Carnico, Comune di Cavazzo Carnico, 2008; Il fiume va, Prefazione di D. Valeri, Udine, La Panarie, 1938; Dodici poesie, Asti, Paglieri e Raspi, 1939; Erba tra i sassi, Padova, Le Tre Venezie, 1941; L’ultima libertà, Milano, Mondadori, 1962; Il grillo della Suburra, Prefazione di A. Gatto, Roma, Barulli, 1975 (seconda edizione rivista, Milano, Scheiwiller, 1990); Màtia mou, Cittadella (Padova), Rebellato, 1976; Da brace a cenere, Prefazione di A. Bertolucci, Manduria, Lacaita, 1985. In friulano: L’âga dal Tajament, Tolmezzo, Edizioni Aquileia, 1976 (seconda edizione aumentata, Prefazione di G. D’Aronco, Udine, La Nuova Base, 1986); Barba Zef e jò, con un saggio di E. Dorigo e dieci disegni di M. Marra, Udine, Centro editoriale friulano, 1985; Penultimas (titul plui che mai provisori), «Sot la nape», 43/3 (1991), 71-77. Narrativa: Il figlio dell’uomo, Cinisello Balsamo (Milano), Paoline, 1989 (con Prefazione di M. Turello, Udine, La Biblioteca del Messaggero Veneto, 2004). Sceneggiature: per Giuseppe Amato: Donne proibite, 1951; per Giorgio Bianchi: Cuori sul mare (in coll. ... leggi), 1949; per Mario Camerini: Suor Letizia, 1956; per Sergio Corbucci: Terra straniera, 1956; per Vittorio Cottafavi: La fiamma che non si spegne, 1949, Una donna ha ucciso, 1951, Il boia di Lilla, 1952, Traviata 53, 1953, Avanzi di galera, 1954, Maria Zef, 1981 (Trieste, Rai); per Giuseppe Masini: L’ingiustizia condanna, La mia vita è la tua, Il cielo brucia, 1956; per Silvio Siano: Saranno uomini, 1958; per Giorgio C. Simonelli: Amori e veleni, 1950; per Robert Adolf Stemmle: Abbiamo vinto, 1950. Per la Rai: Sarai un uomo, 1941; Alessandro Magno, 1973, in collaborazione con A. PAGLIARO ; Alla ricerca della paura, 1980; Una vita in prestito: Don Primo Mazzolari, 1980; Incontro ad Aim Karim, 1982; Testimonianza (dalle memorie di Dimitri Šostakovič), 1983.

DBF, 26-27; F. CARNELUTTI, Mio fratello Daniele, «La Panarie», 16/93-94 (1940), 115-117; CHIURLO - CICERI, Antologia, 646-647; A. CICERI, Recensione a L’âga dal Tajament, «Sot la nape», 29/1 (1977), 131-132; D’ARONCO, Nuova antologia, III, 137; BELARDI - FAGGIN, Poesia, 75, 519; A. GIACOMINI, Teatro friulano in lingua italiana, in Scrittori friulani del secondo dopoguerra, Udine, Gianfranco Angelico Benvenuto Editore, 1987, 75-78; G. D’ARONCO, Recensione a L’âga dal Tajament, «La Panarie», n.s., 20/79-80 (1988), 156-157; L. JACOB - C. GABERSCEK, Il Friuli e il cinema, Gemona, La Cineteca del Friuli, 1996 (P. IASCI, Le due Maria Zef, 45-59; S. ANGELI, Le mie esperienze di sceneggiatore, 221-222; S. ANGELI - G. ELLERO, Il cinema è fatto di fatti, 222-228; S. GRMEK GERMANI, Conversazione con Vittorio Cottafavi, 228-234); PELLEGRINI, La cultura, 1084-1086; N. CORBELLI, Siro Angeli e il poemetto di una vita. “Il Grillo della Suburra”, Prefazione di E. Dorigo, Amaro, Il Segno, 2011.

Nessun commento